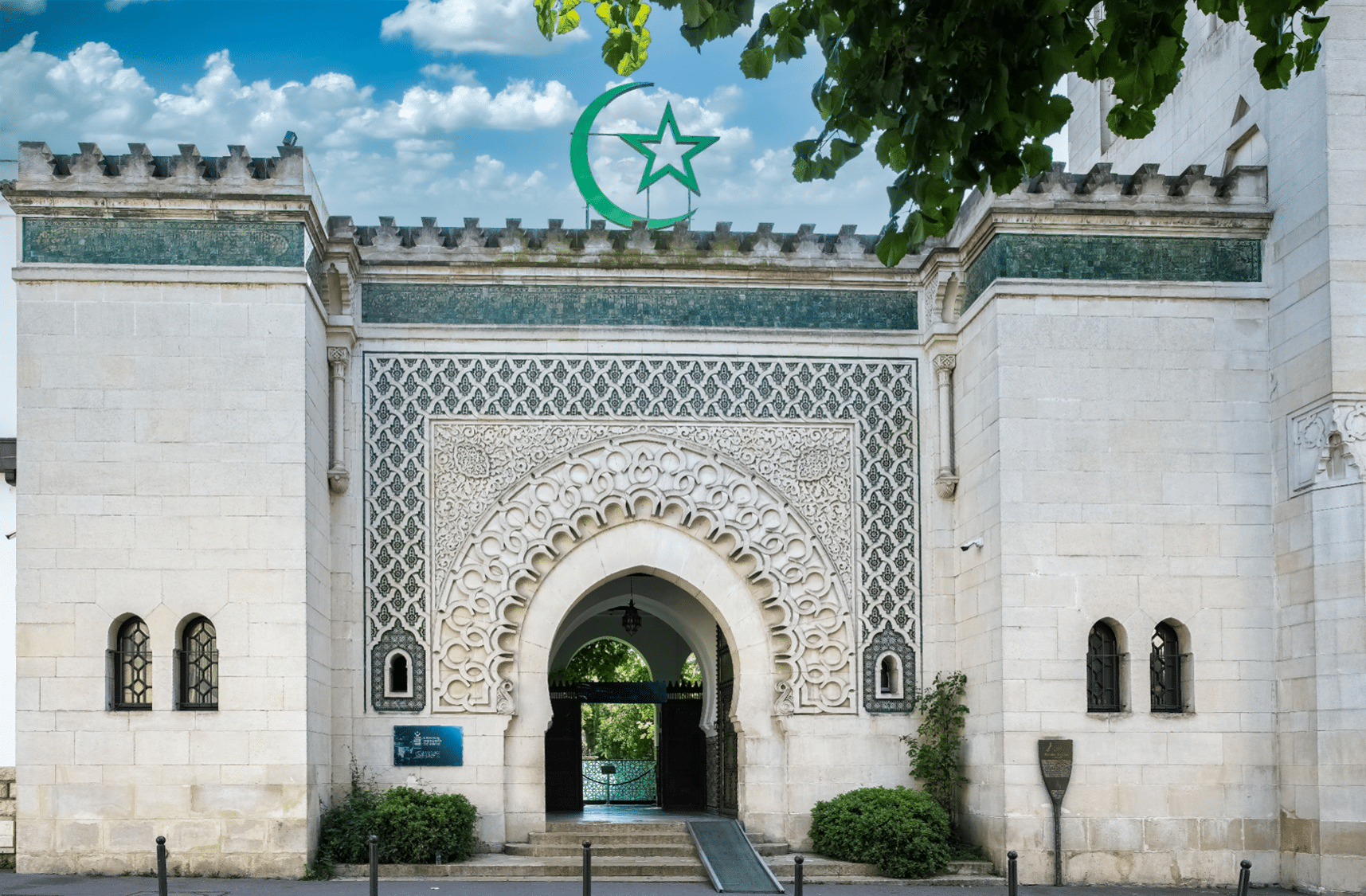

Alors que le dépôt de têtes de cochons devant des mosquées franciliennes vient ranimer la question de la montée des actes antimusulmans en France (+75% sur la période de janvier à mai 2025 d’après les données du ministère de l’intérieur), il apparaît plus que jamais nécessaire aux observateurs de disposer de données fiables sur l’ampleur des phénomènes racistes et discriminatoires affectant les musulmans en France. A cette fin, la Grande Mosquée de Paris a mis en place avec l’Ifop un « observatoire des discriminations envers les musulmans de France » permettant de mesurer les pratiques discriminantes envers cette minorité de manière plus exhaustive que les simples plaintes ou témoignages recueillis par les associations ou les forces de l’ordre. Réalisée auprès d’un échantillon national représentatif d’un millier de musulmans, cette enquête de victimation (enquête mesurant l’exposition aux discriminations ou violences), menée selon une méthodologie robuste combinant approches téléphonique et auto-administrée, révèle l’ampleur des phénomènes discriminatoires touchant la population musulmane française.

LES CHIFFRES CLÉS

Une population surexposée au racisme anti-religieux…

- 66% des musulmans ont fait l’objet de comportements racistes au cours des cinq dernières années, soit un taux plus de trois fois supérieur à celui observé chez l’ensemble des Français (20%) mais aussi chez les adeptes des autres religions (18%).

- Et ces actes racistes sont avant tout à relier à leur appartenance religieuse : 50% des musulmans victimes récemment de racisme estiment que leur religion en était avant tout la cause, contre 15% chez les adeptes des autres religions, confirmant à la fois l’ampleur et la dimension spécifiquement confessionnelle de la musulmanophobie[1] en France.

- Mais ce racisme ne se réduit pas au seul rejet de leur confession. Confirmant l’intersectionnalité l’un des facteurs discriminatoires, l’analyse des réponses à l’expérience d’une forme de racisme (tous motifs confondus) montre ainsi que leur rejet est encore plus fort lorsqu’ils ont par exemple un accent très marqué (85%) ou des origines subsahariennes (84%).

… et aux pratiques discriminatoires en tout genre, y compris dans les services publics

- 66% des musulmans ont déjà été victimes au moins une fois d’une forme de discrimination religieuse, soit quatre fois plus que les adeptes des autres religions (15%). Et pour beaucoup, il ne s’agit pas d’une lointaine expérience mais d’un acte auquel ils ont été récemment confrontés : près d’un musulman sur deux (48%) a vécu au moins une discrimination ces cinq dernières années.

- Mais ce taux global masque des écarts notables selon le type de discrimination. Chez ceux ayant vécu ces situations, la discrimination religieuse la plus répandue est celle vécue lors de la recherche d’un emploi (51%) ou d’un logement (46%) et lors de contrôle de police (51%), à chaque fois avec une ampleur 5 à 6 fois plus large que pour les autres religions (6% à 8%).

- Loin d’être un « safe space » (espace sûr) pour cette minorité religieuse, les services publics sont aussi des espaces de discriminations si l’on en juge par la proportion de musulmans ayant vécu des pratiques discriminatoires par les agents d’une administration publique (36%), des professionnels de santé (29%) ou des enseignants d’un établissement scolaire (38%).

Des musulmans aussi très affectés aux discriminations à l’embauche et selon leur lieu de vie

- Ces discriminations touchent massivement l’accès à l’emploi : un musulman sur deux ayant cherché un emploi rapporte avoir déjà été discriminé en raison de ses « croyances religieuses réelles ou supposées » (50%) ou de ses « origines ethniques ou culturelles » (53%), soit cinq fois plus que ce que l’on observe chez l’ensemble des Français (9% à 13%).

- Sachant que la commune ou le quartier d’origine sont aussi un facteur de sur discriminations à l’embauche pour les musulmans (à 39%, contre une moyenne de 11%), le sentiment d’être traité moins bien que d’autres sans raison valable à cause de son quartier est partagé par près d’un musulman sur deux (44%), en particulier ceux résidant dans un quartier prioritaire (53%).

Un large climat de haine envers l’Islam, source d’angoisse pour la population musulmane

- L’exposition de la population musulmane à ces discriminations génère une angoisse collective chez la plupart des personnes interrogées : 82% des musulmans estiment que la haine envers les musulmans est un phénomène répandu en France, et 81% y voient une tendance qui s’est aggravée au cours des 10 dernières années

- Cette angoisse collective va de pair avec des craintes plus personnelles comme la peur d’une restriction de leur liberté religieuse (64%) ou d’être agressés en raison de leur religion (51%), ces taux atteignant des niveaux très élevés chez les personnes dont la religion est la plus visible : respectivement 81% et 66% chez les femmes voilées.

Une défiance à l’égard des institutions, un soutien aux associations religieuses dans ce domaine

- En cas de discriminations, seuls 66% des musulmans porteraient plainte auprès des forces de l’ordre, et ils sont encore moins nombreux parmi ceux ayant déjà été discriminés en raison de leur religion (58%). Ils seraient encore moins nombreux à se tourner vers une association antiraciste (53%) ou association cultuelle (36%), encore mal identifiées comme des instances utiles dans ce domaine.

- Face à la défaillance des pouvoirs publics, les musulmans n’en soutiennent pas moins massivement l’engagement de leurs institutions religieuses dans la lutte contre les discriminations envers les musulmans de France : 81% des musulmans souhaitent que la Grande Mosquée de Paris lutte contre les formes de haine et de discriminations envers les musulmans de France

Le point de vue de l’Ifop : Au regard de ces résultats, la musulmanophobie apparaît plus que jamais comme un système discriminatoire multidimensionnel qui structure l’expérience sociale des musulmans français dans tous les domaines de leur vie. Et s’il est difficile de mesurer le poids exact de la religion dans ces phénomènes discriminatoires, l’intersectionnalité des discriminations musulmanophobes apparaît assez nettement, signe d’un continuum discriminatoire où les facteurs – générationnels, socio-économiques, géographiques, identitaires… – se renforcent mutuellement. Sur ce plan, l’analyse géographique met d’ailleurs en exergue le cumul des handicaps territoriaux et confessionnels qu’ils subissent dans l’accès aux opportunités. Et si l’appartenance à l’islam est bien un marqueur des plus discriminants dans le secteur privé (ex : accès à l’emploi, accès au logement…), l’étude montre aussi une banalisation des discriminations dans des services publics pourtant censés incarner une neutralité étatique… La persistance de ces discriminations, leur ampleur et leur fréquence constituent donc un défi majeur pour la cohésion sociale, en particulier pour tous ceux qui veulent endiguer une dynamique de fragmentation communautaire inquiétante.